Une personne sage a dit un jour : « Si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous aurez tendance à voir chaque problème comme un clou ». L’inverse est également vrai : si vous ne voyez que des clous, vous aurez tendance à penser que le marteau fera l’affaire. Cette analogie permet de décrire le droit du travail. Le droit du travail ne « voit » que les salarié·e·s. Il refuse l’idée que les travailleuse·eur·s indépendant·e·s de l’informel, comme les vendeuse·eur·s de rue et les récupératrice·eur·s de matériaux, devraient également être concerné·e·s par le droit du travail. Brian Langille, spécialiste canadien du droit du travail, décrit la situation en ces termes : le problème fondamental du droit du travail réside dans le fait que « l’analyse standard du droit du travail [...] ne permet pas de considérer le secteur informel (sans contrat, sans employeur ni employé·e) comme faisant partie de l’univers du droit du travail ». En effet, le droit du travail exclut 45 % de la population occupée au niveau mondial.

Le droit du travail a été conçu à une époque où l’économie keynésienne dominait. L’État était responsable de la croissance économique et l’on imaginait que toutes les personnes voulant travailler trouveraient un emploi permanent et à temps plein. Le droit du travail divise donc la population occupée en deux catégories : les salarié·e·s, qui bénéficient d’un ensemble de droits du travail, notamment la négociation collective, la santé et la sécurité au travail (SST) et la protection sociale, et les entrepreneuse·eur·s indépendant·e·s, qui travaillent pour leur propre compte et n’ont pas besoin de la protection du droit du travail. En fait, dans la plupart des pays, les lois sur la concurrence interdisent aux entrepreneuse·eur·s indépendant·e·s (les personnes travaillant pour leur propre compte) de négocier collectivement, car cela est considéré comme une collusion entre petites entreprises. Bien sûr, le monde du travail est devenu beaucoup plus complexe depuis l’avènement du droit du travail, et les spécialistes de cette discipline ont relevé le défi de la réinventer. Mais l’opinion la plus répandue est que les travailleuse·eur·s indépendant·e·s de l’informel devraient s’appuyer sur la législation et les réglementations relatives aux droits humains autres que le droit du travail pour faire valoir leurs revendications (en matière de négociation collective, de santé et sécurité au travail, et de protection sociale) auprès de l’État.

Le panel de WIEGO –Négociation collective et santé et sécurité au travail pour les travailleuse·eur·s indépendant·e·s de l’informel : mise en œuvre de la Recommandation 204 de l’OIT– lors de la 6e Conférence du Réseau de recherche sur le droit du travail (LLRN) qui s’est tenue récemment à Varsovie, en Pologne, a cherché à remettre en cause cette situation. Marlese von Broembsen, directrice du programme Droit de WIEGO, a expliqué que dans de nombreuses villes des pays du Sud, les rues (qui constituent le lieu de travail des vendeuse·eur·s de rue et des récupératrice·eur·s de matériaux) sont le terrain de la lutte des classes. Partout dans le monde, la classe moyenne, l’élite politique et l’État aspirent à des « villes de classe mondiale » qui ressemblent à Dubaï. En effet, financés par la Banque mondiale, de nombreux pays se lancent dans des programmes de rénovation urbaine qui impliquent le retrait des permis des vendeuse·eur·s de rue et l’expulsion violente de milliers de vendeuse·eur·s de leur lieu de travail, la rue. La lutte des classes, c’est ce que le droit du travail cherche à régler !

Les vendeuse·eur·s de rue souhaitent négocier avec les autorités locales le droit d’accéder à l’espace public pour y exercer leur activité, ainsi que des services en échange des licences, permis et autres frais qu’elles·ils payent aux autorités locales. Plusieurs exemples montrent comment le droit du travail pourrait inclure les vendeuse·eur·s de rue et d’autres travailleuse·eur·s indépendant·e·s : Au Liberia et au Zimbabwe, les vendeuse·eur·s de rue se sont organisé·e·s et ont signé des conventions collectives avec les autorités locales. Les lois sur la négociation collective pour les artistes, les conductrice·eur·s de poids lourds, les travailleuse·eur·s domestiques et les conductrice·eur·s Uber en Australie, au Canada et aux États-Unis montrent comment ces lois pourraient fournir un cadre juridique aux vendeuse·eur·s de rue pour négocier collectivement.

Pamhidzai Bamu, coordinatrice du programme Droit en Afrique, a remis en question la notion de lieu de travail dans le droit du travail. Le droit du travail conçoit le lieu de travail comme une propriété détenue ou louée par un employeur. Le lieu de travail des vendeuse·eur·s de rue, des récupératrice·eur·s de matériaux, des conductrice·eur·s de transport de l’informel et des musicien·ne·s de rue, entre autres, est l’espace public : rues, trottoirs et marchés, car c’est là que se trouvent leurs client·e·s.

La Conférence internationale du Travail a décidé en 2022 que la SST est un droit fondamental, ce qui signifie que tous les États membres de l’OIT doivent transposer les conventions sur la SST dans leur droit national, qu’ils aient ou non ratifié les conventions. Les lois sur la SST stipulent généralement que les employeurs sont responsables de la sécurité du lieu de travail et qu’ils doivent en assumer les coûts. Bamu a analysé les Conventions de l’OIT sur la santé et la sécurité au travail pour montrer qu’elles concernent tou·te·s les travailleuse·eur·s sur tous les lieux de travail, y compris les travailleuse·eur·s indépendant·e·s de l’informel. Les lois sur la santé et la sécurité au travail devraient donc également s’appliquer aux vendeuse·eur·s de rue et, étant donné que les gouvernements locaux contrôlent les espaces publics, c’est aux autorités locales de rendre ces lieux de travail sûrs. Il s’agit notamment de fournir des abris pour protéger les travailleuse·eur·s des intempéries, de fournir de l’eau potable et des toilettes aux vendeuse·eur·s de rue et à leurs client·e·s, et d’assurer un éclairage adéquat pour garantir la sécurité des commerçant·e·s qui travaillent la nuit.

Même si l’on pourrait questionner le caractère pratique de cet argument, lors de la pandémie de la COVID-19, de nombreux pays ont été amenés à reconnaître le rôle essentiel des vendeuse·eur·s de rue dans la sécurité alimentaire du pays. En effet, dix-huit pays africains ont déclaré que les commerçant·e·s de l’informel qui vendaient de la nourriture étaient des travailleuse·eur·s essentiel·le·s. Nos analyses des lois promulguées en réponse à la pandémie en Afrique, en Asie, et en Amérique latine ont montré que, dans de nombreux pays, les autorités locales étaient légalement responsables de la sécurisation des lieux de travail de ces commerçant·e·s. Ainsi, pendant la pandémie, les commerçant·e·s de l’informel ont été reconnu·e·s comme des travailleuse·eur·s essentiel·le·s et les lois COVID-19 ont imposé aux autorités locales l’obligation de rendre leurs lieux de travail sûrs. Cela prouve que ce n’est pas un problème insurmontable pour les autorités locales d’assumer la responsabilité de faire respecter les droits des vendeuse·eur·s de rue en matière de santé et de sécurité au travail.

Jane Barrett, directrice du programme d’Organisation et représentation, a abordé le problème pratique des autorités locales qui refusent de s’engager dans des négociations collectives avec les travailleuse·eur·s indépendant·e·s de l’informel. Elle a évoqué le cas de l’organisation de récupératrice·eur·s de matériaux d’Afrique (ARO), à laquelle les autorités locales de Johannesbourg opposaient une véritable résistance. Comme les travailleuse·eur·s de l’informel ne peuvent pas faire grève, elles·ils doivent identifier d’autres sources de pouvoir collectif. En s’appuyant sur l’approche des ressources du pouvoir, Barrett a montré que l’ARO a innové. Ces travailleuse·eur·s ont identifié de nouvelles formes de pouvoir associatif pour « encercler » les autorités locales et les forcer ainsi à participer aux négociations : l’ARO a noué des relations et conclu des accords avec vingt-deux écoles, dix sociétés d’immeubles, quatre associations de résident·e·s, une multinationale, l’agence des Nations unies UNIDO et de nombreux petits groupes d’intérêt de citoyen·ne·s. On espère que ce pouvoir social soigneusement construit, ainsi que l’existence d’un cadre de travail national récemment négocié pour l’inclusion des récupératrice·eur·s de matériaux, se conjugueront pour faire pression sur les autorités locales afin qu’elles incluent l’ARO dans le système de gestion des déchets de Johannesbourg.

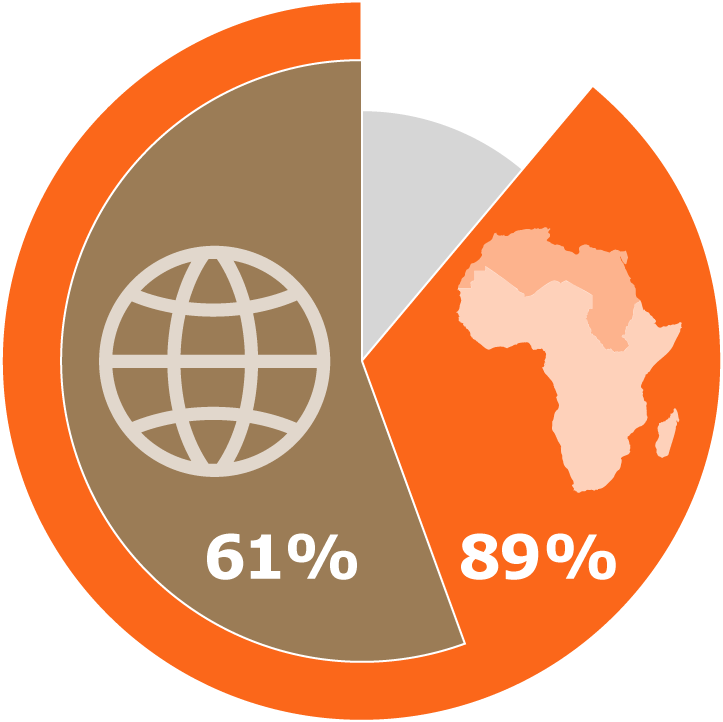

Le juge Dennis Davis a conclu le panel en tant qu’intervenant. Il a estimé que si 61 % de la population occupée au niveau mondial a un emploi informel, dont 64 % sont des travailleuse·eur·s indépendant·e·s, il s’agit alors de la question la plus urgente en matière de droit du travail. En Afrique subsaharienne, par exemple, 89 % de la population occupée travaille dans l’informel, et près d’un·e travailleuse·eur sur deux est vendeuse·eur de rue.

Le juge Dennis Davis a conclu le panel en tant qu’intervenant. Il a estimé que si 61 % de la population occupée au niveau mondial a un emploi informel, dont 64 % sont des travailleuse·eur·s indépendant·e·s, il s’agit alors de la question la plus urgente en matière de droit du travail. En Afrique subsaharienne, par exemple, 89 % de la population occupée travaille dans l’informel, et près d’un·e travailleuse·eur sur deux est vendeuse·eur de rue.

Ainsi, si le droit du travail ne prend pas en compte la plupart des travailleuse·eur·s du monde, il risque de devenir « politiquement non pertinent et intellectuellement ossifié », pour reprendre les termes du célèbre spécialiste du droit du travail, Harry Arthurs.